第100回 大綱中学校の夜間中学―終戦秘話、忘れられた学校史1―

- 2025.03.15

文章の一部を参照・引用される場合は、『港北STYLEかわら版!』(令和7年3月号)を確認の上、その書誌情報を典拠として示すようお願いいたします。

前回の続きです。

義務教育とは、国が国民に対して教育を受ける、受けさせることを義務付けることですので、子ども達は昼間学校に通い学ぶ権利が保証されました。しかし、戦後の日本は国全体が貧しくて、小学校に通うのも大変な子どもがいるほどでした。それが新たに中学校の3年間も義務教育となったのです。義務教育は無償ですが、これまで働き手として家計を支えてきた子どもを中学校に通わせるのは大変でした。

学校教育法の崇高な理念と現実社会の狭間で考え出されたのが、いわゆる夜間中学でした。夜間中学は、学齢期の子どもが労働せざるを得ないという現実を前提として、仕事の終わった夜間に少しでも勉強させて卒業証書を持たせたい、不良化を防止して就職させたいという現場の一部先生方の熱意で生まれました。しかし一方では、それは子どもが昼間教育を受ける権利を放棄させたことにもなるので、制度上の位置付けが困難であり、反対する立場の人もいました。そこで、単に授業開始時間をずらしただけとの理屈を付けて、中学校二部授業とか二部学級などと言ったりもしました。

大綱中学校の飯田赳夫校長は、そうした学校に通えない子ども達と真剣に向き合い、1950年に横浜へ夜間中学を作った先生方のお一人で、後に全国夜間中学校研究会の会長も務められた方です。

横浜市の夜間中学は、大綱中学校以下市内10校に開設されました。しかし、夜間中学については、記録がほとんど残されていません。わずかに残されている資料に、飯田先生が会長を務めた横浜市夜間中学校研究会が編集発行した『横浜市夜間中学校15年の歩み』があります。しかし、それを読んでも大綱中学校の夜間中学の実態は記されていません。僅かに、1950年度は不明、1951年度からは開設、1957年度に閉鎖されたこと、この間在籍者が極めて少なかったらしいことが分かるだけです。

大綱中学校の創立40周年記念誌と50周年記念誌を読みしたが、夜間中学については全く記述がありません。創立40周年記念誌『育ちいく大綱中40年』を見ると、20周年記念誌『おおつな』と、30周年記念誌『語りつぐ大綱の30年』が作られていたことが分かります。しかし、市立図書館には所蔵が無く、筆者は未見です。お持ちの方がおられましたら、ご一報下さい。

さて、飯田先生はどのような方だったのでしょうか。

1955年に大綱中学校を卒業した鈴木恒夫氏は、40周年記念誌に「ゾウさんの巨体に赤い大きな鼻、細い目。いつもはほほ笑みをたたえた、いかにも親分肌の人だった...学校全体の明るさ、伸びやかさは、この人の魅力によるところ大だったと思う」と記しています。

『めぐりあい~鈴木兼三の自分史』の著者鈴木兼三氏は元中学校の先生で、夜間中学にも熱心に関わられた方です。お話を伺うと、飯田先生のことを若い頃からよくご存じでした。飯田先生は情があり、かつ大らかで細かいことは気にせず、キャンプが大好き、本当の教育者でしたと話して下さいました。

余談ですが、飯田先生は新田中学校長だった時に、大綱中学校準備委員を兼務していました。鈴木兼三氏によると、大綱中学校をつくる際に飯田校長が寄付を求めて篠原の鈴木家に来たことがあり、町内会長をしていた兼三氏の父親が募金集めに力を貸したのだそうです。(SH)

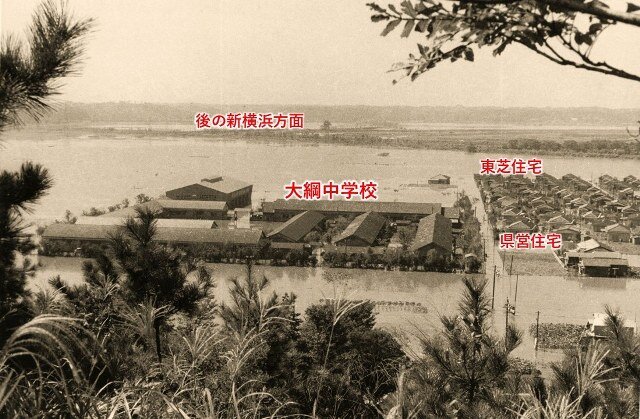

1958年9月、狩野川台風により鶴見川が決壊しました。

夜間中学が閉鎖されて間もない大綱中学校も水没し、5日間の臨時休校になりました。

(大倉山の上より撮影)