第97回 全国の篠原―地名のナゾ、その9―

- 2024.12.15

文章の一部を参照・引用される場合は、『港北STYLEかわら版!』(令和6年12月号)を確認の上、その書誌情報を典拠として示すようお願いいたします。

久しぶりに地名の話をしましょう。今回は「篠原」です。

『角川 日本地名大辞典』と平凡社の『日本歴史地名大系』によると、篠原と表記する地名は、北は青森から南は鹿児島まで全国各地に40ヵ所以上あります。港北では「しのはら」と読みますが、全国ではその他に「ささはら」「ささばら」「ささわら」「さざばる」「しのわら」など様々な読み方があります。

辞典に地名の由来が書かれているのは9ヵ所、その内8ヵ所がシノダケ(細く小さい竹)が生い茂る土地とする説です。1ヵ所が地形から、その他は由来が書かれていません。

港北区の篠原も、シノダケが生い茂る土地だったとする説があるのですが、なんともう一つ、全国でもここにしかないという特別な説があります。

源平合戦の1つに、篠原の戦いというのがあります。「平家物語」にも描かれている有名な合戦です。1183年に加賀国の篠原(現石川県加賀市)という所で平維盛軍と源氏の木曽義仲軍が合戦し、平家軍が大敗しました。200年ほど前に編纂された「新編武蔵風土記稿」によると、平家軍の敗残兵達が源氏側の追っ手から逃れて港北の地(当時は鈴木村といった)に移り住み、その地を篠原村に改名したとの伝説を紹介しています。全国各地に伝わる平家の落人伝説の1つがこの港北区にもあったのです。ちなみに、加賀国の篠原はシノダケが生い茂る土地柄が由来とされています。

平家の敗残兵達は命からがら篠原にたどり着きましたので、餅をついて新年を祝う余裕などありませんでした。篠原村に住み着いた人々は、その苦しみを後世まで忘れないように年末の餅つきをしないこととし、その習慣は江戸時代後期まで続いていたそうです。

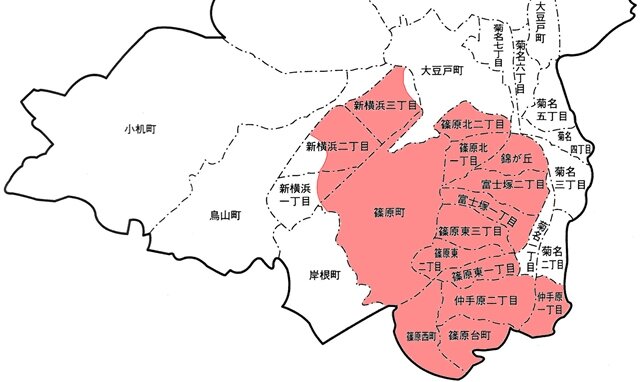

さて、篠原村は1889年に大綱村大字篠原となり、1927年に横浜市へ編入され神奈川区の1部となりました。1939年の市域拡張により港北区が作られると、港北区篠原町となりました。この時の篠原町は、下図の赤い範囲でしたので今よりもっと広かったのです。

しかし、住居表示の実施に伴い、篠原町からは1970年に篠原西町、篠原台町、仲手原が分かれ、1971年に篠原東、富士塚、錦が丘、篠原北が分かれました。

住所を表記する方法として、明治以降は「地番」といって、土地一筆ごとに振り分けられた番号を使ってきました。しかし、1962年の「住居表示に関する法律」施行を受けて、地域を適当な広さの街区に分けて、その中の建物の場所を示すようになりました。住居表示は市街地化が進んだ地域から始められ、今も少しずつ導入が進みつつあります。港北区域では東急東横線の沿線で市街地化が進んでいました。そこで、まず市の中心部に近い区南端に位置する篠原町から最初に住居表示が実施されました。

その後、1975年には新横浜も誕生しましたので、篠原町は元の範囲に比べると随分と狭くなりました。それについては次回に。(SH)

『1997港北グラフィック』の地図より、赤い範囲が元の篠原町

『1997港北グラフィック』の地図より、赤い範囲が元の篠原町