第99回 大綱中学校の誕生まで―終戦秘話、新制中学校―

- 2025.02.15

文章の一部を参照・引用される場合は、『港北STYLEかわら版!』(令和7年2月号)を確認の上、その書誌情報を典拠として示すようお願いいたします。

今年は終戦から80年の節目の年です。今の教育制度は、日本国憲法(1946年11月3日公布、47年5月3日施行)に基づき、1947年3月31日に教育基本法と学校教育法が公布されたことに始まります。新制の中学校が作られ、小学校6年間・中学校3年間を義務教育とする六・三制は、この時から始まりました。それまでは尋常小学校の6年間が義務教育でした。

各中学校の公式ホームページを見ると、港北区内では日吉台中学校と新田中学校が1947年4月1日に創立された事になっており、共に5月4日を開校記念日としています。しかし、実態はかなり異なっていました。

まず、日吉台中学校は日吉台小学校の教室を借りて開校したとされていますが、そもそも日吉台小学校は1945年4月15日の空襲で全焼したため、教室を失った児童は周辺のお寺等を借りて分散授業をしていたのです。初代中学校長秋山義一先生が就任したのは5月1日、小学校の校舎8教室が完成したのは5月25日で、日吉台中学校の生徒124名はその内4教室を借用しました。本当の授業開始は、この時以降になります。

日吉台中学校が現在地を校地として取得し、自前の校舎を建てて移転できたのは、開校の3年半後でした。『創設30年記念誌』には、事実上の創立、設置は1950年9月18日の新校舎竣工にはじまるといえると記されています。

一方、新田中学校も同様に自前の校地・校舎が無く、1947年5月5日に新田小学校の1部を借用して同居する形で開校しました。初代校長は飯田赳夫先生。学区域は、新田地区(新羽、新吉田、高田)と大綱地区(綱島、樽、師岡、大曽根、太尾、大豆戸、菊名、篠原)で、生徒数470名でした。

大綱地区の生徒たちは、鶴見川を渡って新田小学校まで徒歩通学したのですが、教室が足りなくて、全員は収容できませんでした。そのため、一部の男子生徒は授業を委託された私立武相中学校へ、一部の女子生徒は私立大倉山女子中学校や高木学園へ通っていたようです。

ちなみに、港北区内の私立中学校は1947年に武相中学校と高木中学校、1948年に大倉山女子中学校が開校し、1948年に日本大学中学校、1951~52年に慶應義塾普通部が移転していました。

さて、新田中学校では創立から2年後の1949年4月15日に大綱中学校が分かれて、大倉山三丁目の現在地に開校しました。初代校長は新田中学校から転任した飯田赳夫先生、生徒数は473名でした。なお、新田中学校は大綱中学校が独立した後も、新田小学校に2年半同居したままで、現在地に移転するのは1951年11月の事でした。

戦後間もなくのことですし、日本中がお金も物資も不足していました。急な学制改革で、どの学校も開校の準備が間に合わなかったのです。しかし、大変だったのは学校だけではありません。子ども達やその家庭はもっと大変でした。その話は次回に。(SH)

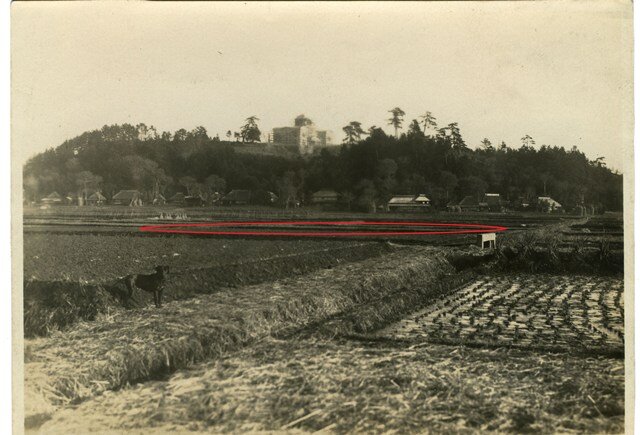

赤丸の辺りが後の大綱中学校敷地。1931年頃撮影、一面に田んぼが広がり、

赤丸の辺りが後の大綱中学校敷地。1931年頃撮影、一面に田んぼが広がり、

山の上に建設中の大倉山記念館の建物が見える。